流水账:

- 昨天( 5月10号) 早上出门的时候开始咳嗽, 鼻子流清水, 白天不咳嗽了, 但是晚上下班的时候头有点晕, 估计是中招了

- 回家测了一下体温, 36°8 , 还正常

- 今天( 5月11号) 又忽然正常了, 不咳嗽, 也不流鼻涕了, 头也不晕了, 只有嗓子还有点痒.

这两天地铁上戴口罩的人又一下子多了起来, 可以听到很多咳嗽和吸鼻子的声音, 不知道是不是新的一波就要来了. 感觉这波病毒没啥杀伤力

希望不要影响周六的球二告别场的电影活动

以下笔记整理自 [中国古代的平民服饰] (周春明)

中国古代的平民服饰的形制, 按照种类来区分, 可以分为以下几类:

- 首服

- 衣服

- 裤裳

- 足衣

每个类别细分如下:

- 首服

- 巾

- 汉代以前, 平民戴巾, 士人戴冠

- 当时巾多为青色或黑色的, 所以又以 “黔首” 指代古代的庶民. 黔 (qián) , 黑也

- 东汉时期, 巾也被上流阶层使用

- 清代之后, 因为 “剃发令” 的实施, 各阶层男子一律依从满族习俗剃发垂辫, 头巾之制才被废弃

- 帻 (ze, 二声)

- 帻的颜色有讲究:

- 平常使用为黑色

- 春日郊祭为青色

- 秋祭出猎为缃色 ( 缃 , xiāng , 浅黄色 )

- 军队兵卒为赤色

- 仆役为绿色

- 丧事所戴为本色, 或称素帻. (粗麻为死者亲近之人所戴, 反之则为细麻 )

- 帻产生于汉, 流行于魏, 沿用于唐, 唐代以后其制渐失

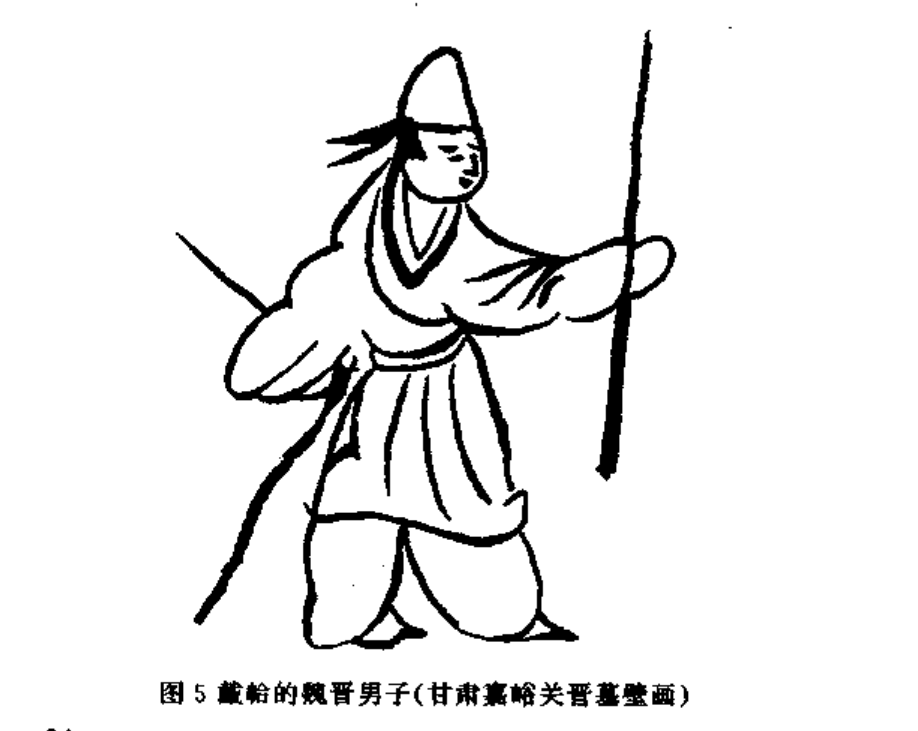

- 帢 (qià)

- 初用于魏, 相传为曹操所创, 起初仅用于军旅, 以颜色区分等级, 后传到民间, 大受欢迎

- 入晋以后, 其制大兴, 以白色为主, 名为 [白帢]

- 东晋晚期, 白色开始被视为凶丧之色, 使用者逐渐减少

- 南朝梁时, 白帢被明文规定为皇帝丧服, 士庶百姓则不再问津

- 帽

- 幞头 ( fu, 二声)

- 抹额

- 笠

- 巾

- 衣服

- 深衣

以下笔记整理自 [中国古代的平民服装] (高春明)

- 历史

- 18000 年前, 古人就可以使用骨针缝制衣服了 (兽皮/草叶 + 植物纤维/动物韧带)

- 5, 6000 年前, 古人已发展出了纺织的技术 (葛麻)

- 4700 年前, 古人已经懂得养蚕和丝织

- 4000 年前, 黄河和长江流域逐渐进入了父系氏族公社时期

- 服装的基本构成形式

- [款式]

- [质料]

- [色彩]

- 款式的部位

- 领

- 襟

- 袖

- 腋 (腋下)

- 祛 (qu , 一声) ( 袖口)

- 袂 (mèi) (袖身, 即袖的主体)

- 裾 (衣服的下摆)

- 质料

- 葛麻

- 丝帛

- 纱

- 縠 (hú)

- 罗

- 绢

- 绮

- 绫

- 缎

- 锦

- 绒

- 棉布

- 草棉

- 木棉

- 棉花在汉魏时期从印度传入中国, 早期在新疆, 广东, 云南等少数民族地区种植, [元代] 才传入江南并普及

- 裘皮

- 兽皮

- 兽毛

- 罽 (jì)

- 褐 (hè)

- 毡

- 色彩

- 原料

- 石染 (矿物)

- 草染 (植物)

- 加工

- 粘合剂 (增强附着)

- 媒染剂 (反应变色)

- 套染 (红黄蓝三原色, 染缸)

- 有文献记载的色彩种类

- 秦汉时期 40余种色彩

- 唐宋时期 近60种色彩

- 明清时期 上百种色彩

- 原料

- 不管是款式, 质料还是色彩, 在封建社会中, 都有严格的身份区分

- 每个朝代都有服装制度

- 服制中, 都有关于服饰用色的律令, 不得僭越

古往今来, 在符合规范的基础上, 选用适合自己个性的服色, 做出合理的搭配, 一直是一门高深的学问, 反映了一个人的文化素养和审美情趣.

古往今来, 服装的选择, 除了出自个性之外, 也会受到时尚潮流的影响.

- 维基上的佛教传播资料页面上涉及了好多年代 , 地理 , 人名等名词, 要把一段文字读通要费好大的劲. 这个过程让我觉得自己好像在玩一个知识拼图的游戏, 点亮的知识碎片越来越多, 能够看到的图景就会越来越完整, 各种知识之间会开始彼此交融… 这种学习的快乐让我很期待.

- 想了解佛学的源头思想, 不知道能不能通过学习梵语, 直接读原著来达到这个目的. 梵语会很深奥吗? 不知道 B 站上有没有梵语的教学课程. 但即使掌握了梵语的入门语音词汇和语法, 估计也没有办法感受到佛经原著中的美感和意蕴, 这中间应该还会有非常长的路要走. 不过学习梵语应该也是一个接触印度的正经的历史文化的很好的基础, 值得试试

- 鸠摩罗什…. 从维基上的资料来看是一个极有故事的人物, 关于他的传记和影视作品应该很丰富, 加入到今年的 reading list 里面吧

今天是五四青年节,下午有几个同事放假回家了,显得有些冷清,我今天开发任务不多, 代码写完之后, 在 zlib 上搜了几篇和汉服相关的 pdf 资料, 后面又开始弄深圳的图书馆读者证的事情

从 [宝安图书馆] 查到了 [图书馆之城] 平台, 又查到了 [福田图书馆] , 最后浏览到了 [国家图书馆] 的官网

在国家图书馆的官网上看到了一个名为 [赵城金藏] 的卡片, [赵城金藏] 这个名字给我的第一印象是很普通的, 但是把鼠标移上去后, 发现这套书竟然有着 [四大镇馆之宝之一] 的美誉

于是在维基百科上读了一下 [赵城金藏] 的资料, (也知道了原来这里的藏字不读 cang, 读 zang ) 在感概于古人断臂募缘的决然举动的时候,看到了另一个词 [开宝藏]

顺着 [开宝藏] 的维基百科一路往下看了几篇资料 ( [大藏经] , [藏传佛教] , [道释安] , [房山石经]) , 看的我倒吸冷气, 很受震动.

- 为了保卫佛经, 古人想到开凿石洞, 把佛经刻在石碑上, 历经五个朝代, 持续了千年来完成这一壮举, 这背后的故事难以想象.

- 目前只是浏览了几篇维基百科, 就已经看到类似这样的壮举发生在了 山西, 四川, 杭州, 南京, 乃至高丽, 日本等各个地区, 各个朝代.短短十分钟左右的粗浅浏览, 可以说是惊鸿一瞥, 难以想象佛教在中国的传播是多么的轰轰烈烈. 这背后还有多少可歌可泣, 在今天看来不可思议的故事!

- 佛教的重要程度和对我们的文化的影响也许比我想象的要多得多,我需要去更新一轮自己的常识了

佛教在中国传播的完整的故事是什么样的?佛教究竟讲了什么? 竟然让历史上那么多朝代的那么多人对它前仆后继? 又是经历了什么变迁, 让我这样的现代普通人对它知之甚少? 是因为科学的普及和城市化的浪潮吗?古代也是有科学的, 那个时候的科学和宗教是什么样的关系呢?

佛教在当时仅仅是一个宗教吗? 想必不会那么简单. 猜测佛教可能是一套宗教 + 哲学 + 教育 + 文化的综合体, 佛教能够受到那样的欢迎和珍视, 一定是回应了那个时代的大众对于一套全新思想的渴求, 那么当时的古代社会遇到了什么样的困境? 是不是本土思想解决不了这个困境了? 佛教作为外来的思想, 对那时的中国本土思想体系造成了什么样的冲击? 这期间发生过怎样的对抗和交流呢?

今天下午被打开了一扇新世界的大门.

现在的这份工作还算幸运, 有周末的时间可以自由探索和学习, 平时也能忙里偷闲学习一下, 但还是觉得人生好短暂.

生有崖而知无涯. 现在更能理解那些求索之人的心境了. 他们追求的是另一种生活方式, 把有限的生命的热情留给精神世界的开拓和进取上, 只保留基本的物资生活就满足了.

我能成为那样的人吗? 我应该成为那样的人吗? 不行, 不敢往深了去想….. 我现在应该是上头了, 先不要那么冲动, 先不要那么极端…

富足的物资生活会带来安全感, 这份安全感也许才是追求精神世界的大前提.

不论如何,幸运的是我还不必急着做决定,还有足够的时间在学习中认识自己.

感觉这段时间每个星期甚至每一天都有好多收获, 这份幸福感让我相信自己正在走在正确的道路上. 是不是受到了她的影响和鼓舞呢?

这段时间有一种强烈的直觉, 今年会是我的精神世界成长之旅的下半程的启程之年.

回头看, 国家丰富的历史文化像一个宝藏一样等着我开启, 向前看, 我们这一代人会推动祖国越来越强大,实现民族的复兴.

古人也好, 同代人也好, 我将会从他们的事迹和精神中得到共鸣和指导, 解开我对生活的困惑, 找到属于我的幸福之法. [生命的意义] 这一永恒的主题, 好像北极星一样, 出现在了我的夜空中, 我将踏上旅途,时时抬头, 向着它前进.

先记几个关键词, 后面再补

行程部分:

- 5点起床出门

- 6点半坐客车从仙桃出发

- 10点半到达岳阳

- 11点左右到了岳阳博物馆

- 14点左右在博物馆附近吃了午饭

- 14 点到 16 点, 去酒店办了入住, 睡了一下, 给手机充好了电

- 17点左右回到博物馆, 但是已经不让进去了

- 17点 ~ 19点 , 在博物馆对面的南湖散步, 攒了1万多步

- 19点 , 准备打车回酒店, 但是路上被司机说动心了, 改道去了岳阳楼

- 19:30 去了之后还是后悔了, 看了一下岳阳楼附近的表演就又打车回了酒店

博物馆部分:

- 尚书是什么级别, 做什么的?

- 汨罗江, 屈原, 龙舟文化

- 三苗之民

- 汉族, 作为名词是何时被定义的? 是如何与其他民族进行区分的? 和少数民族相比, 是如何在数量上 [变成] 多数的?

- 君山, 大禹的两位妻子殉江

- 英文翻译很有水平

- 我的动手能力也就只能匹配的上 6000 年以前的水平了

- 6000 年前的时候, 古人已经知道怎么给石头打圆孔了

- 石头箭簇是怎么做出来的?

- 从骨器到石器, 再到陶器, 再到青铜器, 简直是技术爆炸

- 21世纪的我遇见新石器时代的我, 会有什么样的对话, 互相之间会是什么样的评价? 新石器时代的我的野蛮程度有多高呢? 会不会一言不合就拿斧头砍现在的我?

- 陶器是怎么上色的? 为什么有些陶器看起来有两层?

- 那种上下很窄, 肚子超宽的陶器, 不用现代工具, 怎么做出来的?

南湖漫步部分:

- 独自旅行和结伴旅行, 好像用的不是同一边的大脑, 想的事情也好, 感受也好, 完全不一样

- 结伴旅行的好处是可以聊天吗?

- 南湖的人好少, 风很大, 空气中有一股甜味, 像南澳一样

- 想脱了鞋走路, 但后面有人

- 不需要戴眼镜, 可以看到清澈的蓝天和云朵, 真是幸运

- 慢动作拍摄飞鸟好像很有意思, 可惜没把握住机会

- 帐篷

- 旅行似乎能培养我的温柔之气.

- 从城市到自然, 从自然到荒野, 有一种死亡方式是离开城市, 进入荒野, 回归动物, 直面猛兽, 让灵魂感受一次最原始的恐惧, 让肉体回归自然循环之中, 想想还蛮浪漫的. 不知道国外有没有这样一群硬核狠人, 感觉有这个可能性.

- 在海边和湖边看书很惬意

- 迷路式的旅游

- 买房是为了定居, 定居的本质是长久地生活在一个城市里. 所以, 先要让自己对城市的人, 事, 景建立感情, 再有买房的行动, 这样的话人会更幸福一点, 心里就不会觉得自己像是在完成任务一样, 那么功利和别扭.

其他:

- 去新的城市旅游, 可以找司机多聊天, 可以有个大概的印象

- 下次记得问下司机师傅, 那边有没有大学, 能不能把车开进校园里面去

今年的五一假期和往年相比从 3 天变成了5天. 今年的五一也是国内疫情放开之后的第一个长假.

现在是5月2号的下午 14:00 , 在新家的客厅餐桌上用笔记本记录一下这几天的感受.

附近一直有一家人在吵架, 吵得震天响, 快半个小时了还没消停. 实在干扰我打字的心情. 放点歌一边听一边打字吧.

Apple music, 启动!

流水账, Start !

4月29号下午, 深圳北回到武汉的高铁上, 邻座是一位很有气质的老太太.

经过广东的群山时, 我们都觉得窗外的风景很美. 老太太说有点像桂林那边的群山, 一时间让我回想起了多年之前和同学的桂林之旅, 于是对老太太多了一份亲切感.

老太太也是健谈, 每次我打开书, 想好好读上几页的时候, 老太太总能找个话题拉着我聊. 行吧, 书是看不成了, 开聊吧.

和老太太加了微信, 原来老太太以前是河南那边的医生, 退休之后被中山大学的一家附属医院返聘了. 她去过不少国家学习交流, 从她对深圳这边的医生水平的评价来看, 她应该是一位学术和专业能力蛮高的医生.

我试着恭维了一句 “您应该是 xxx 方面的专家名医吧?” 她只是不置可否地笑了笑, 反而让我有点惊讶. 不会是真的吧?

难道说在我们小年轻面前扮一扮见多识广的老前辈挺有趣味的? 到了老人家那个年纪, 应该没有装逼的需求了吧?

我心里在吐槽: “终南山也坐高铁, 您也坐高铁, 咱们国家的名医都这么贴近民众的么. ..”

(打这段字的时候忍不住去百度上搜了一下老太太的名字, 确实是河南省的专家大牛! 老人家确实是退休之后主动为国家发挥余热了. 是我格局小了, 惭愧惭愧)

我当时自以为老人家也许是在吹牛, 所以聊起天来没啥压力和顾忌

也好在老人家境界高, 愿意和我聊天扯淡. 我们俩居然从广东一路聊到了武汉, 聊了 4 个多小时吧.

聊的话题中, 印象比较深的有

- [二次元] [人工智能] [VR]

- [北方和南方哪个省市更适合工作和养老]

- [河南有哪些本地人推荐去旅游的地方]

- [哪个国家的游客素质更高]

- [国内公知舆论的衰落]

- [国内教师行业政治教育风气的扭转]

- [中国和日本的发展阶段的相似性和前景差异]

- [中国的历史文化 vs 欧洲的历史文化 哪个美学价值更高,底蕴更深]

- [年轻人应该学习自己的国家的历史和文化吗]

- [对毛主席,习主席以及其他几任国家主席的观点]

- [每个时代的人的使命]

- [香港的谍战片和内地的谍战片哪个好看]

- …

老人家的见识广泛,对很多新潮的知识也有所了解, 让我很佩服. 在大多数话题上, 我们的观点是相近的, 互相之间都蛮认可.

要说唯一的不太一样的点的话, 就是老人家对国内的古建筑方面的历史文化的态度不是太尊崇.

老太太的观点是, 国内的古建筑多为木制结构, 一般都只有几百年的历史, 加之经过了文革时期和改革开放浪潮的摧残, 国内现在能看到的古建筑多为近代人工仿建的作品.

作为对比, 她举了欧洲那边的一些保留至今的古建筑例子, 比如教堂, 道路之类的. 很多名字我没听说过, 不知道说的是啥. 老人家又补充了一些其他的方面, 比如中国和欧洲的政府对历史文化遗产的态度和保护力度的差异, 民众的美学素养的高低之类的. 总之, 相比之下, 她认为欧洲那边的建筑更值得一看.

我听着有点不是滋味, 下意识地想要辩论一番. 但是意识到自己不管是在知识储备上, 还是在亲身见闻上都太过空白了. 没有办法分辨出其中哪些是可能存在的事实错误, 哪些是可能存在的偏见.

[新时代的文盲] 这个词说的就是我了 , 唉.

这个现状让我清醒了过来. 作为一个 [连世界都没有观过] 的人, 急着反驳别人是有害的!

同理,急着认同别人也是有害的.

正确的心态应该是先谦虚地了解 [先行者] 们的各种观点, 抛弃掉先入为主的心态, 只保留最核心的好奇心.

再以这一份好奇心作为契机, 驱动自己走出自己的小世界, 用自己的眼睛去看, 用自己的手去触摸 (不该摸的别摸), 去学习, 去积累, 这个过程中自然会形成独属于自己的感悟, 与他人交流时才可能言之有物.

不禁又想到了大学的校训, 正好适合在这里写下来激励自己: 忠诚, 博雅, 朴实, 刚毅. 祝自己在未来的人生中能够守住初心, 保持谦虚和清醒, 不走捷径, 少入歧路.

期间还刻意请教了一下老人家对于幸福婚姻的建议. 老人家当时沉默了好几秒, 搞得我以为会不会问到了什么伤心或者禁忌的问题, 想收回问题但又不知道怎么收回.

从老人家的反应来看, 老人家应该是从来没有被问过这个问题, 也没有认真思考过, 所以花了一点时间整理而已. 从当时的回答来看, 估计老太太也来不及想清楚, 总之给的建议的大致意思是 [婚姻不是人生的全部, 工作很重要, 人生的意义和工作有很深的关系]

这个问题从发问到回答, 整个过程都比较尴尬, 也是整个聊天过程中唯一一段很不自然的对话.

我幻想中的 [老前辈三言两语的点拨让后辈顿悟] 的桥段显然只可能在电影中才存在. 这段经历给我的经验教训是: 电影是电影, 现实是现实. 以后千万别再自作多情地找别人问这种尴尬的问题了, 这种问题本来就只能留给自己去体会, 问别人是没意义的, 更何况是陌生人.

4月29号晚上 21:30 到武汉, 找到住宿的地方的时候已经是晚上 22:00 左右了.

在附近找了一家冒菜店吃晚饭, 冒菜没我想象中的那么油腻, 里面的鱼片还蛮好吃的, 其他的就一般了. 有机会去四川的话, 再体验一下正宗的冒菜是啥味道, 希望四川有不辣的版本.

关于住宿, 也值得记录一下:

这次从武汉站出来之后, 居然没有一大堆旅店老板凑过来问我要不要住宿. 在外面转了半圈, 也没看到这些人. 正在担心在美团上预定还来不来得及的时候, 还是有个老板凑过来了, 住宿费用是 180 元/晚. 我还挺惊讶的, 从最近出的旅游新闻来看, 很多酒店的住宿费用都大涨价了呀.

直到在房间里呆了一会儿才知道原因: 那是一个很小的房间, 而且和一个天然气热水器只有一窗之隔. 每当有人在用水的时候, 这个天然气热水器就会像拖拉机一样开始轰鸣. 好在大家在用水的时候我还很精神, 那晚后半夜的睡眠也不错, 一觉睡到第二天早上8点.

以后要是出去旅游的话, 还是得提前在 app 上找好酒店房间才行.

4月30号, 中午的时候刚好赶上表弟的婚宴的便餐开席. 正式的婚宴是在5月1号, 4月30号是便餐.

荆州那边的亲戚也都来了.

离开荆州 8 年了, 荆州那边的老人家们都还健在, 而且精气神都还挺好的. 真好.

以前在荆州工作的时候, 因为每隔几个周末就得去拜访他们一轮, 总会觉得心累, 跟他们沟通时也有着无法摆脱的压力.

如今再见到他们, 只觉得亲切和难得了. 原来他们也是一群平凡的老人, 而我已经从一个不知所措又故作轻松的毛头小子变成一个有见识有自信的, 能理解他们当年的良苦用心的青年了.

便餐结束之后回到了我的 [新家], 准确的说应该是老爸的新家? 不知道房产证写的是谁, 直接去问他们的话感觉怪怪的. 算了, 管它呢, 反正也只在长假时回来住几天. (补记: 还是问了, 写的果然是老爸的名字)

新家真漂亮, 刚装修完, 还没有什么使用的痕迹. 趁这次回来, 拍了几张照, 等过几年之后再来对比一下和现在的变化.

// 待补充图片

爷爷的照片还摆在老房子里没搬过来. 所以爷爷到现在也还没能看到新家是什么样子. 希望这段时间能再梦到爷爷, 让我在梦里带着您参观一下.

5月1号早上 6 点出门去跑了下步, 从新家跑到了湿地公园, 在那里沿着大堤走了一会儿, 再跑了回来. 1万多步, 全程估计才 7, 8 公里左右吧.

回来之后, 和老爸确认了两遍, 那个湿地公园确实就是小时候去春游时的目的地.

不敢相信…. 怎么这么近啊. 小时候春游的时候唯一的印象就是要走好远好远的路, 小时候一直自以为已经走到了另一个城市了, 还挺自豪的, 哈哈哈哈.

作为跑步的路线, 这段路上的风景很不错. 有桥, 有河, 有稻田, 有池塘, 有飞鸟, 有一望无际的湿地, 有清澈的天空,有树林和林间的风. 有清晨的远处的狗吠, 有冒着轻烟的小溪. 有写着新农村建设标语的站台. 有画着彩画的房子和墙壁. 有一种自己在某个动画片的片头曲里面跑步的既视感.

可惜中间有几段路没有设置人行道, 路上有货车往来, 路边也有掉落的碎石子, 跑步的话不太安全.

家乡的变化挺大的, 可惜小时候手机没普及, 要是有哪个有心人把家乡每一年的变化拍下来, 录下来, 一定特别打动人心.

政府确实是在我们看的到和看不到的地方做了很多努力啊.

现在买一个无人机, 从今年起开始记录, 还来得及吗?

家乡未来还会有更多的变化吗? 还会变的更美好吗? 我好像没有太大的信心, 但跑步时亲眼看到的变化似乎就是国家向我展示的证明.

试试吧, 我们是家乡的儿女, 家乡变得美好也好, 变得衰老也罢, 都值得儿女们去记录, 不是吗.

早上跑步的时候想到了一个比喻 “雏雁飞回了故乡的天空” , 自认为比喻的不错, 还挺文艺的.

5月1号, 参加表弟的婚礼

婚礼是在一家酒店里面举行的, 酒店的门口有一群打腰鼓的表演团队, 成员们是十个左右的浓妆艳抹的中年大妈. 她们在门口摆了一个三脚架用来拍抖音. 我竟然不知不觉在门口坐着认真看了好久. 以前的我会觉得她们俗气, 现在只觉得她们可爱, 也许是她们热爱生活的样子打动了我吧, 让我觉得俗气的是我自己.

有那么短暂的一瞬间我竟然有一股冲动, 想跳下去加入她们一起扭一扭 (打咩! 还好自己当时是清醒的, 要是喝醉了真加入了就社死了) .

我下载了抖音, 在她们休息的时候问了她们的账号, 关注了她们. 以后哪天要是情绪低落, 对生活提不起热情的时候, 可以翻出来看一看, 也许仍然可以感受到一种鼓励.

跟以前参加过的其他几次婚礼一样, 表弟的婚礼也是差不多的感受: 在忙乱中开场, 在感动中结束, 全程伴随着嘈杂和喧闹. 宾客们不注重秩序和配合, 都是自顾自地聊天和走动, 循环播放着的视频那么美好, 但是现场的氛围却那么现实. 台上的新人和父母也总是出现和彩排不一样的差错, 唉, 总是会有各种各样的不完美. 但印象中不管是哪一次婚礼, 台上的主角们总会在某一个瞬间流下泪水, 他们哽咽的声音总是让我明白, 那些情不自禁的时刻总是有着超越俗世的美妙魔力.

另外, 表弟的老爸这次很搞笑, 好像吃错药了似的, 总是和司仪对着干. 差点没把我们逗得笑死. 我一定要把这次的婚礼录像要过来, 下次回家的时候再找个机会聚到一起, 当着他的面播放出来嘲笑一下他, 哈哈哈哈.

5月2号, 去妈妈家吃饭

// todo , 关键词:

- 竟然邀请了老爸也去她家, 老爸竟然也答应去了, 他们不怕尴尬的么

- 问了一下他们啥时候离婚的, 一个说忘记了, 一个说是 99 年的时候. 看来我印象中的 [6 岁] 或者 [10 岁] 这两个时间点都是错的, 正确答案是 [8 岁]

- 怎么每次去妈妈家就困的哈欠连天的

5月2号, 奶奶